Tra luce, simmetria e spiritualità: l’architettura islamica che ispira gli architetti di oggi

Un viaggio tra simbologie, strutture e innovazioni che definiscono l’architettura islamica, rivelando il suo impatto nell’odierno panorama progettuale per architetti.

L’architettura islamica rappresenta una delle espressioni più complesse e affascinanti della cultura costruttiva mondiale. Nata dall’incontro tra spiritualità, arte e ingegneria, questa tradizione ha saputo trasformare il concetto di spazio in una forma di contemplazione estetica e simbolica. Ogni edificio, dalla moschea al palazzo reale, riflette una visione del mondo fondata su equilibrio, simmetria e armonia con la natura. Ancora oggi, a secoli di distanza, i suoi principi ispirano architetti e progettisti che ricercano un linguaggio capace di coniugare bellezza, funzionalità e significato spirituale, reinterpretando in chiave contemporanea un patrimonio che continua a parlare di luce, proporzione e identità.

- Caratteristiche distintive dell’architettura islamica.

- Motivi geometrici

- Calligrafia decorativa

- Archi, volte e cupole

- Cortili, giardini e acqua

- Luce e ombra

- Simmetria e proporzione

- Adattabilità e reinterpretazione contemporanea

- 7 esempi di architettura islamica

- Sei un architetto? La tua professione richiede un aggiornamento continuo?

Un viaggio tra simbologie, strutture e innovazioni che definiscono l’architettura islamica, rivelando il suo impatto nell’odierno panorama progettuale per architetti.

L’architettura islamica si estende dalle pianure dell’Asia centrale fino ai pendii andalusi, imponendosi come linguaggio visivo e spirituale nel patrimonio edilizio mondiale. Le sue forme e i suoi codici ornamentali non sono solo testimonianza di epoche passate, ma continuano a ispirare progettisti contemporanei. Alla base di questa tradizione sta un equilibrio tra valori religiosi, esigenze climatiche e influenze culturali locali, capace di plasmare uno stile universale e allo stesso tempo profondamente radicato nel territorio.

Questa corrente architettonica si declina in varianti autonome, plasmate da usi culturali, tecniche costruttive e contesti ambientali. Nonostante le differenze — come gli archi a ferro di cavallo dell’Andalusia o le cupole bulbose delle terre iraniche — vi sono elementi ricorrenti che aiutano chi progetta a riconoscere un’opera dall’impronta islamica. Di seguito sette tratti distintivi e sei esempi emblematici che riflettono l’evoluzione dell’arte architettonica islamica, inclusi casi recenti che ne propongono una rilettura moderna.

Caratteristiche distintive dell’architettura islamica.

Per comprendere appieno la ricchezza e la complessità dell’architettura islamica, è necessario analizzarne gli elementi costitutivi: forme, materiali, simboli e soluzioni tecniche che ne definiscono l’identità. Ogni dettaglio, dalla geometria alla luce, racchiude un significato che va oltre l’estetica, traducendo in spazio concetti spirituali e principi matematici di equilibrio. Gli architetti e gli studiosi trovano in questi codici millenari un linguaggio capace di unire arte, fede e funzionalità, rivelando come la bellezza possa nascere da regole precise e da un profondo senso di armonia.

Motivi geometrici

Nel mondo islamico, la resa artistica evita effigi animate, quindi le superfici si animano di complesse trame geometriche: poligoni intrecciati, stelle a dodici punte, reticoli decorativi che ricorrono su intonaci, piastrelle, decorazioni lignee o stuccate. Queste strutture agiscono insieme all’architettura, non soltanto come elemento ornamentale, ma come “scrittura invisibile” dello spazio.

Calligrafia decorativa

Uno degli elementi più emblematici è l’uso della calligrafia araba, spesso con estratti coranici stilizzati che attraversano architravi, cornici o fasce murarie. Il testo diventa decorazione e veicolo di senso, conferendo al contempo identità visiva al complesso architettonico.

Archi, volte e cupole

L’adozione di archi ogivali, a ferro di cavallo, muqarnas (stalattiti decorative) e cupole — in particolare di forma bulbosa o ovoide — consente di coprire ambienti ampi con leggerezza strutturale. Le cupole dominano i cieli interni e fungono da cuore simbolico: cielo terrestre e punto di convergenza spirituale.

Cortili, giardini e acqua

Molte costruzioni islamiche si organizzano attorno a un cortile centrale o a un giardino condiviso, evocando l’idea coranica del jannah (paradiso). Fontane, canali e vasche distribuiscono acqua come elemento purificatore e visivo, mentre gli spazi verdi mitigano gli ambienti nei climi aridi.

Luce e ombra

Un grande pregio di questo stile è il modulare l’illuminazione naturale mediante schermi decorativi: mashrabiya, trafori in stucco o legno (jali), reticoli geometrici. Questi dispositivi permettono giochi di luce e ombre sui muri, creando un’atmosfera meditativa e modulando la temperatura interna.

Simmetria e proporzione

L’architettura islamica insiste sulla simmetria e l’equilibrio: la planimetria, gli assi visuali e le volumetrie sono studiate secondo rapporti armonici. Questo ordine non è solo estetico, ma espressione di valori cosmici, in cui l’armonia manifesta l’unità.

Adattabilità e reinterpretazione contemporanea

Nel XXI secolo, la progettazione islamica si reinventa attraverso tecnologie avanzate, sistemi dinamici di facciate e spazi interattivi. L’Institut du Monde Arabe di Parigi integra diaframmi ispirati alla mashrabiya, regolabili automaticamente in base alla luce solare. Allo stesso modo, negli studi di recente pubblicazione, si indaga come la globalizzazione influenzi le moschee moderne, bilanciando funzionalità e memoria architettonica.

7 esempi di architettura islamica

- La Alhambra – Granada, Spagna

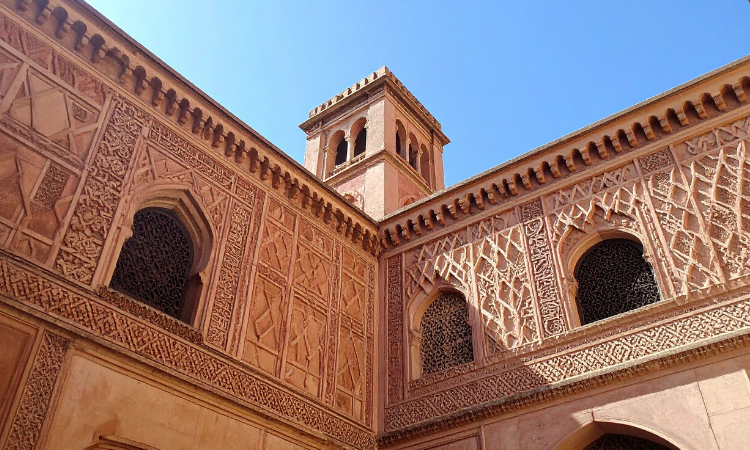

Questo complesso moresco, eretto sotto la dinastia nazarí, è rinomato per l’eccellenza della decorazione: archi a ferro di cavallo, stanze con motivi stuccati, cortili dalle acque limpide. Il palazzo del Generalife, le sale del Mexuar e l’iconica Sala delle Due Sorelle rappresentano simboli dell’architettura islamica in Occidente.

- Taj Mahal – Agra, India

Capolavoro della dinastia Mughal, il Taj Mahal è un mausoleo marmoreo dedicato alla memoria di Mumtaz Mahal. La cupola centrale, le quattro torri angolari, gli intarsi in pietra preziosa, il giardino a quadripartizione e le iscrizioni coraniche sono gli ingredienti che fanno di questo edificio un’icona dell’architettura islamica.

- Grande Moschea Sheikh Zayed – Abu Dhabi, Emirati Arabi

Completata nel 2007, questa moschea fonde elementi ottomani, moreschi e persiani. Con oltre 80 cupole, oltre 1.000 colonne e l’uso del marmo bianco, il complesso accentua la monumentalità e l’eleganza decorativa tipica del linguaggio islamico.

- Palazzo Topkapi – Istanbul, Turchia

Ex residenza dei sultani ottomani, il Topkapi è articolato in una serie di cortili, padiglioni e giardini. Le sue sale interne, come la Sala dell’Imperatore e l’Harem, mostrano raffinati intarsi, volte decorate e una perfetta relazione funzionale-traffico.

- Moschea di Nasir al-Mulk – Shiraz, Iran

Questa moschea, conosciuta anche come la “moschea rosa”, è celebre per le sue vetrate colorate che rifrangono luce multicolore negli spazi interni. Le piastrelle policrome, le arcate e le stalattiti muqarnas contribuiscono a un effetto sensoriale intenso.

- Arab-Ata Mausoleum – Tim (Uzbekistan)

Eretto nel X secolo durante l’Impero Samanide, questo mausoleo è tra i primi edifici a combinare muqarnas, mihrab e pishtaq sulla facciata. La struttura, in mattoni e decorazioni sobrie, rappresenta una tappa cruciale nello sviluppo dell’architettura islamica in Asia centrale.

- Almoravid Qubba – Marrakech, Marocco

Costruito nel XII secolo, questa piccola cupola-attigua a un sistema di abluzioni è uno dei pochi resti dell’architettura almoravide a Marrakech. La decorazione interna include muqarnas nei quattro angoli e motivi vegetali intagliati, evidenziando le influenze moresche e abbaside.

Sei un architetto? La tua professione richiede un aggiornamento continuo?

Unione Professionisti ti dà la possibilità di progettare e completare il tuo percorso di studi, proponendoti tutti i suoi corsi, sviluppati in modalità FAD asincrona, accreditati presso il CNAPPC.